バイクも、車と同じようにバッテリーを積んでいます。

バイクもほったらかしにしておくとバッテリーがあがってしまって、エンジンがかからない状態になってしまいます。

スマホなどは「100%」などバッテリー残量が表示されるのですが、実はバイクにも似たようなものを取り付けられるのをご存知でしょうか?

今回は、そんなバイクの便利グッズをご紹介したいと思います!

BlueFire USB電源 電圧計

今回、バイクに取り付けたのは「BlueFire USB電源 電圧計」です。

この商品、バイクのバッテリーの健康度を確認する「電圧計」と、スマホなどを充電する「USB電源」がセットになった商品なんです!しかも安い!

防水ゴムを外すと、電源スイッチとUSB電源が2つ付いています。

セット内容はこちら

BlueFireUSB電源・電圧計本体、取扱説明書、取り付けパーツです。

ここからは先に取り付けに必要なグッズと、手順についてご紹介します。

取り付けに必要だった工具

プラスドライバー

なんと、私のバイク「Honda CBF125T」の場合、プラスドライバー1本で取り付け可能でした。

私は、このAmazon Basicのラチェットレンチ、ドライバーセットを利用しています。

1,000円程度の価格ですが、非常に便利です。

BlueFire USB電源 電圧計の取り付け方法

ハンドルバーにパーツを取り付け

USB電源・電圧計本体を取り付けるためのパーツをハンドルバーに取り付けます。

私のバイクの場合、ブレースバーが付いているのでそこに付けていきました。

※ 写真は取り付け途中です。22φならちゃんと固定できます。

取り付け後、USB電源・電圧計本体をはめます。

サイドカバーを外す

私のバイクはプラス or マイナスドライバーでボルトを外した後、力を入れればパコっと外れます。

サイドカバーの外し方については取扱説明書等で確認してみてください。

USB電源・電圧計のケーブルをバッテリーまで近づけていく

ハンドルに取り付けた本体のケーブルをバッテリーまで持ってきます。

綺麗に隠れるように何度か試行錯誤し、取り付けました。

バッテリーに取り付ける

バッテリーのプラスとマイナスは小さいボルトでとまっています。

プラスドライバーで一旦ボルトを外して、USB電源・電圧計の電源ケーブルを間に挟んで締めれば完成です。

あとは綺麗に配線を隠して、サイドカバーを戻します!

点灯するか確認

バッテリーと直で繋がっているので、エンジンをかけなくてもスイッチでONにすれば電圧が確認できます。

これでバッテリーの健康度が把握できるようになりました!

電圧が精確かどうか確認

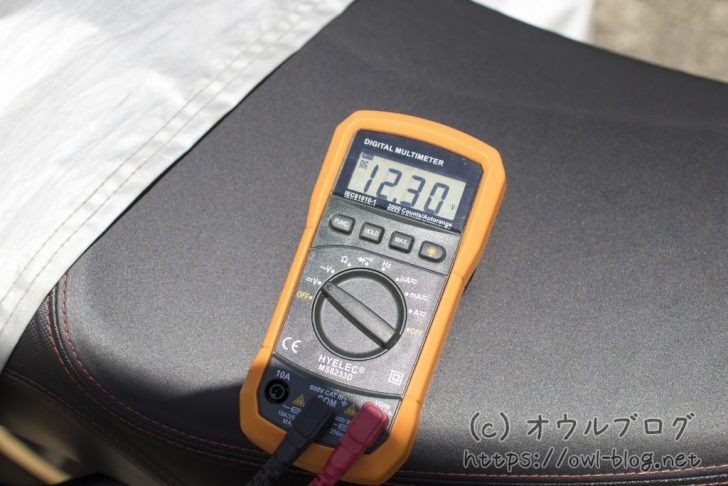

エンジン停止状態(バッテリーの健康度チェック)

バッテリーの電圧を測定してみたところ「12.67V」でした。かなり良い状態です。

BlueFireの電圧計では「12.7V」表示でした。あってます。

キーON

次にキーON状態にして測定してみました。

グッと下がって「12.30V」までいきました。

BlueFireの電圧は「12.3V」でした。

こちらも精確です。

スマホの充電スピードについて

次に、USB電源を使って、短時間ですがスマホの充電を行ってみました。

※ 私が使用しているスマホは3,300mAhのUSB-Cになります。

※ 充電中はナビ等は使用せず、画面を切った状態で行いました。

「スマホ—-100円均一の充電ケーブル—-USB電源」で接続し、3分間の間に、5%の充電がされました。

まずまずの充電スピードだと感じました!

電圧も精確!めっちゃ良いUSB電源・電圧計でした!

スマートなデザイン、簡単に確認できる電圧、しっかりした防水性能で、買って良かった商品でした。

バッテリーから直で取っており、どこかから分岐で取っているわけではないので、電圧も精確に測れていると思います。

「防水のゴムが緩い」という口コミもありましたが、私の場合気になりませんでした。

電源スイッチは防水ゴムの上からでも押せますし、蓋も結構しっかり固定されています。

USB電源や電圧計の購入を検討されている方にはおすすめの商品です!

ここにHONDA CBF125Tのカスタム情報をまとめています。

USB電源の取りとけ記事、とても参考になりました。

ただ、検索したいときにどうしても右クリック禁止が気になってしまいます。

保護目的という気持ちは分かりますが、ブラウザ機能のソースの表示やリーダーモード機能であまり意味がないように感じます。

くまさん、コメントありがとうございます^^

USB電源、役に立ってよかったです。

確かに、私も元WEB系プログラマーとして長いこと働いていたので、意味がないことはわかっています^^

Braveなどの広告を消すブラウザの登場や、レンタルサーバの値上げなどがあり、ブログ継続の最後の悪あがきのようなものです 笑