この度、東芝のdynabookが不動となりました。

使用していたモデルは「TOSHIBA dynabook AZ15/AB」です。

| 主要項目 | 内容 |

|---|---|

| CPU | Intel Celeron 3215U / 1.7 GHz |

| RAM | 4 ギガバイト (1 x 4 GB) |

| 技術 | DDR3L SDRAM |

| スピード | 1600 MHz / PC3L-12800 |

| メインストレージ | 750 GB HDD SATA / 5400 rpm |

| グラフィックプロセッサ | Intel HD Graphics |

| 無線 | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |

症状的にはメモリの不足&HDDの劣化による不具合が顕著に出ていたので、そこだけ換装して再利用することにしました!

交換に使用したメモリと記憶装置、必要工具について

dynabookのノートの修理に使用したメモリと記憶装置はこちら。

SP DDR3L 1600 PC3L-12800 8GB 204Pin

SP(シリコンパワー)のメモリを使用しました。

リーズナブル+性能良しで気に入っています。

ただ、SPのSSDはdynabookと相性が悪かったのか、初期不良だったのか、BIOS画面からSSDのヘルスチェックを行った結果エラーが返ってきました。

SPで統一したかったのですが、以下、KingstonのSSDに泣く泣く交換しました。

Kingston SSD 240GB 2.5inch SATA3

今回はkingston(キングストン)のSSDを使用しました。

こちらもリーズナブル+性能良しで良かったです。

精密ドライバー

分解に必要なのは+ドライバーが含まれた精密ドライバーのみでOKです。

メモリやSSDは何の工具も使用せずに換装可能です。

メモリとHDDの換装箇所

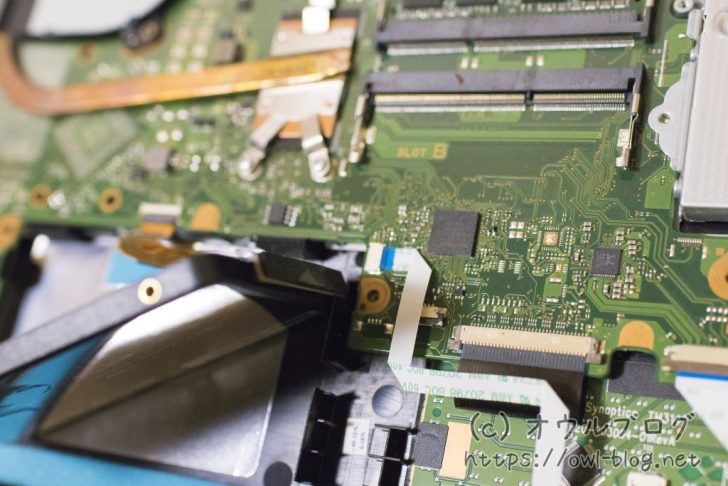

TOSHIBA dynabook AZ15/AB は至ってシンプルで、本体裏面の大量にあるネジ数十個を外すと簡単に蓋を外すことができます。

写真左の銀色の箇所にHDD、中央少し上にメモリがあります。

メモリーは基盤の両方を固定しているピンを軽くはじき、交換すれば大丈夫です。

HDD→SSDへの換装はケーブル1本でつながっているだけなので、引っ張りすぎないように抜いて差し替えます。

HDDはもともとネジなどで固定されておらず、ケーブル+緩衝材で固定されているだけでした。

後は蓋を戻して完成です!

他のメーカーのものに比べると簡単な方でした。

OSはWindows、ChromeOS、Ubuntuで悩みました

Windowsを入れなおしても良かったのですが、色々悩んだ結果、Ubuntuにしました。

Chrome OSも入れてみましたが、Googleアカウントを必ず登録しないといけないポイントがネックでした。。。

個人的にはRedHat系が好きだったりするのですが、使い勝手の良いDebian系にしました。

2022/5現在、Amazon価格でSSDが3,380円、メモリーが3,390円と2つ合わせて約7,000円程度でした。

非常に軽量でYoutubeやDVDの再生用機器、LibreOfficeで少し書き書き。

良かったポイントはプリンターのドライバ追加が不要だったのも高ポイントでした!

最高にサクサク動きます!!

これからまだもうひと踏ん張り、頑張ってもらいます!

以上、dynabook AZ15ABのメモリーとSSDの換装についてでした。

コメントを残す